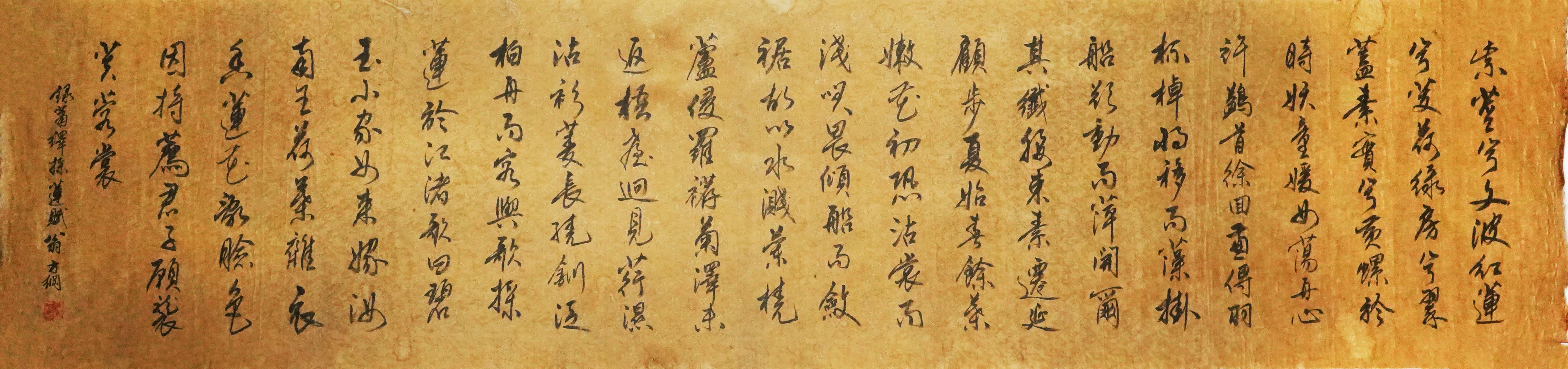

当一方泛黄的绢本在展柜中铺展,墨色如陈年琥珀般凝在纤维纹理里 —— 这是翁方纲的行书卷。它不是普通的墨迹,而是乾嘉学派 “以考据入艺术” 的活化石,是 “笔笔有来历” 的法度宣言,更是一位清代通儒以笔墨编织的 “学术与审美共生的经纬”。

这幅绢本行书,每一笔都是翁方纲 “金石人生” 的注脚。这位乾隆十七年的进士,既是《四库全书》的纂修官,也是 “肌理说” 的诗学创始人,更是清代金石学的奠基人。他的书法从不是 “遣兴之作”,而是以学术为骨的艺术实践:你看绢上的 “淡” 字,起笔逆锋如《化度寺碑》的方劲,收笔回锋藏着虞世南的圆融;“船” 字的捺画舒展,暗合米芾《蜀素帖》的欹侧,却又以欧阳询的谨严收束 —— 正如他自己所言:“学古人,当得其意,不必泥其迹”,这绢本便是 “意与迹” 的完美平衡。更令人惊叹的是,这卷行书的内容恰是他考据金石的随笔片段。“梅丹亭完碑与秘阁本异”“江渚取石碧色”,这些文字既是日常的学术札记,也是书法的载体 —— 当他写下 “辨拓本损泐处” 时,笔锋的顿挫仿佛是在比对碑刻的裂痕;当他书 “汉隶骨法” 时,线条的古拙恰是对《史晨碑》的隔空致敬。这绢本,是 “书以载学” 的表现:墨迹是 “形”,考据是 “魂”,二者在绢的纤维里共生,成了乾嘉学术最生动的 “视觉标本”。翁方纲的书法,被包世臣讥为 “工匠之精细者”,却恰恰是这种 “精细”,成就了他独有的 “肌理美”—— 这是学术精神在笔墨里的具象化。

他的行书,有 “三重肌理”:其一为 “笔法肌理”,每一笔都能溯源到某碑某帖,如 “浅” 字的竖钩取法《兰亭序》“之” 字的弧度,“翠” 字的点画暗合《张迁碑》的方峻;其二为 “墨法肌理”,绢本上的浓墨如漆、淡墨如雾,由浓转淡的过渡里,藏着他 “以墨色拟碑刻斑驳” 的巧思;其三为 “章法肌理”,字距疏密随内容节奏变化,考据文字处紧凑如校勘笔记,写景句处舒展如山水长卷 —— 这种 “因文生势” 的章法,正是他 “肌理说” 在书法中的延伸:“诗有肌理,书亦有肌理,皆以文理为骨,气象为肤”。而这绢本的材质,更让 “肌理” 有了质感的依托。绢的经纬纹理与墨色的浓淡交织,仿佛是翁方纲 “以金石入纸帛” 的隐喻 —— 他一生摩挲碑拓,将石质的坚硬、纸本的柔润,都揉进了绢的纤维里。难怪启功评价他:“覃溪之书,是把考据的显微镜,架在了毛笔上。”

乾隆年间,文字狱的阴影笼罩学界,士人不敢言政,转而在金石、考据中寻得安身立命之所 —— 翁方纲的这卷绢本,正是那个时代文人精神的 “避难所” 与 “突围口”。他以 “笔笔有来历” 的严谨,避开了 “创新” 可能带来的风险,却在 “复古” 的外壳里,完成了对 “馆阁体” 的反叛:馆阁体是 “千人一面” 的柔媚,而他的书法是 “字字有根” 的刚劲;馆阁体是为皇权服务的 “规范”,而他的书法是为学术立言的 “自由”。当他在绢上写下 “辨碑之法,当观其损泐处” 时,其实是在以书法的方式宣告:学术的真实,比政治的正确更重要。这卷绢本流传至今,早已超越了 “书法作品” 的范畴:它是乾嘉学派 “实事求是” 精神的物证,是 “碑学” 取代 “帖学” 的先声,更是中国文人 “在限制中求自由” 的智慧结晶。如今我们凝视它,看到的不仅是笔墨的美,更是一群学者在时代夹缝里,以学术为刃、以艺术为舟,开辟出的精神疆域。

翁方纲曾在《苏斋笔记》里写:“书之妙,在能于法中见情。” 这卷绢本行书,正是 “法与情” 的共生体:法是唐碑汉隶的规矩,情是考据者的执着;法是绢本的经纬,情是墨色的浓淡。它不是 “奇崛的艺术”,却是 “深刻的文化”—— 当你触摸这泛黄的绢面,指尖触碰的不仅是二百多年的时光,更是中国学术与艺术交融的基因。在这个 “快餐审美” 的时代,这卷绢本恰如一面镜子,照见了 “慢下来、深下去” 的价值:真正的美,从来不是凭空创造的狂欢,而是在传统里深耕、在细节里较真的沉淀。

场次:精品场

名称:翁方纲书法 绢本

尺寸:长168cm*宽 40cm